轮状病毒肠炎的治疗与预防

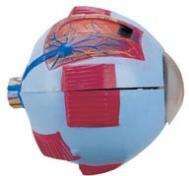

轮状病毒于1973年最早由Bishop从澳大利亚腹泻儿童肠活检上皮细胞内发现,形成如轮状,故命为“轮状病毒”。病毒颗粒含双RNA,直径70nm,也有呈直径为55nm的缺损病毒。用电泳法分型为7组,即A-G组,最近发现副轮状病毒。首先发现的是A组,B组轮状病毒在中国发现。A、B、G三组能引起人畜共患病,其他组主要引起动物腹泻,少数感染人群。A组有11个血清型,其中可引起婴儿腹泻者,主要是1、2、3、4型,另外8、9、10型也有报道。因此患儿可能因感染不同型别而出现再感染。

轮状病毒侵入小肠上皮细胞,绒毛变短及脱落,导致小肠功能丧失。黏膜双糖酶活性降低,肠腔内木糖及蔗糖水解并吸收障碍,被细菌分解而产生有机酸,致使肠内渗透压增加,大量水及电解质进入肠腔,肠吸收减少。轮状病毒性肠炎多发生在10、11、12、1月秋冬寒冷季节,世界各地均有发病。轮状病毒性肠炎好发生在6个月至2岁婴幼儿,成人中也有爆发流行病例,除粪-口传播外,证实可经呼吸道空气传播。

轮状病毒性肠炎的自然病程一般在7-10天,临床表现有发热、排水样便,每日5-10次至10多次,伴轻度呕吐,呕吐常发生在发病前1-2天,随后出现腹泻。吐泻严重者多伴有脱水、酸中毒,40%-50%的患儿伴有...[ 查看全文 ]